Arti, mestieri

e professioni del passato

Arti e mestieri tipici del passato

Intorno al 1900 diverse attività artigiane divennero tipiche di

Capaci. Ci riferiamo all’arte del ricamo ma anche ai mestieri di saponaro,

carrettiere, maniscalco e carradore, cordaio, stagnino, bottaio, calzolaio ormai in parte

o del tutto travolti dal convulso ed inesorabile scorrere del tempo e

dall’affannosa ricerca di tecnologie sempre più avanzate. Attività che, per

adeguarsi alle necessità del momento o per seguire il mutare delle condizioni economiche e

sociali, spesso

vennero

esercitate in maniera alternativa da molte maestranze, per cui

divennero

ben presto sinonimi della capacità e della laboriosità di questa

cittadina essendo entrate prepotentemente a far parte inscindibile della nostra

storia.

Ricamatrici

Il lavoro del ricamo, eseguito per l’allestimento della

dote delle ragazze di famiglia od anche per commissioni delle signore più

facoltose del paese, a secondo dell’estensione del capo da ricamare, si svolgeva

o con un “tilaru” (telaio) lungo, in cui bisognava lavorare a quattro mani, o con

uno più maneggevole formato da due cerchi concentrici del diametro di 30

cm. circa, in cui veniva incastrato il tessuto. I punti maggiormente eseguiti

erano i così detti punti sfilati: il 400, il 500, il 700; il punto ad

intaglio, il punto rodi, il punto croce, il pittoresco, il punto norvegese. Ed

accanto a questi punti impegnativi fiorirono pure quelli ai ferri, con i quali

si facevano calze e maglioni, e quelli ad uncinetto, un piccolo arnese della

lunghezza di 25 cm. circa e di diametro variabile fino a 3 mm., con il quale il

disegno si sublimava in arte con la produzione di bellissimi copriletto

matrimoniali, tende, centri da tavolo, tappeti e quanto di più fantastico e

suggestivo suggeriva l'inventiva.

Ormai le figure delle

ricamatrici sono quasi del tutto scomparse ma i loro lavori continuano a

rappresentare ancora oggi un inestimabile patrimonio artistico e culturale a

testimonianza dell’ingegno e dell’operosità femminili per i quali la loro notorietà ha varcato i confini

territoriali contribuendo a scrivere una delle pagine più belle nella storia

dell'artigianato locale.

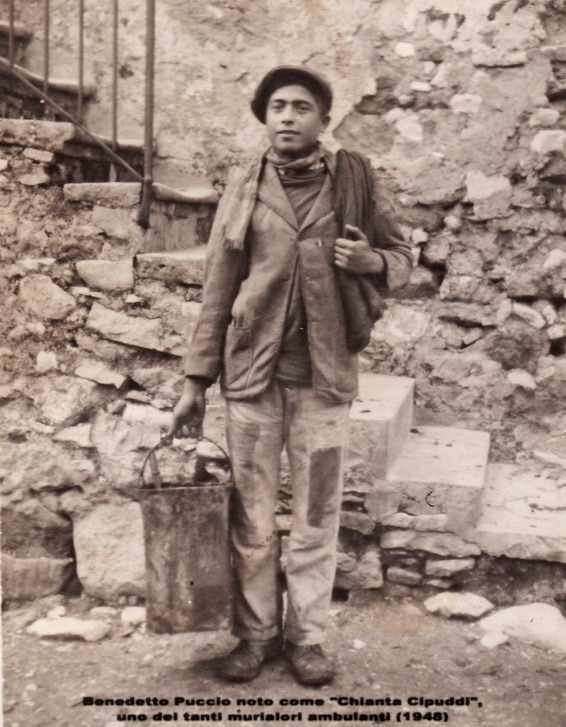

Saponaro

Accattivante anche se faticosa e poco remunerabile era la

lavorazione per la produzione del sapone ottenuto utilizzando la “muria”

(morchia, residuo dell’olio d’oliva) che il saponaro comprava nel frantoio

locale ed in quelli dei paesi limitrofi o reperiva attraverso i “murialori”

(commercianti che l’acquistavano in giro per i paesi). La muria veniva raccolta

e conservata negli “utra” (otri, recipiente in pelle di capra) e poi lavorata

con l’aggiunta di cenere (ottima quella di scorza di mandorle) il cui alto

contenuto di potassio dava origine al processo dell’idrolisi alcalina degli

acidi grassi. Il tutto veniva versato in una “quarara” (recipiente tipico) e

fatto bollire nell’apposita “fornacella” (struttura o fornello in conci di tufo od in pietra lavica). Dopo cinque ore di cottura il sapone

che via via si formava, attraverso dei tubi collegati, si riversava nelle vasche

di raffreddamento da dove veniva rimosso e conservato in recipienti di latta od

in barili, pronto per essere collocato in commercio. Il sapone prodotto a Capaci

veniva usato per lavare la biancheria ed era prevalentemente di tipo molle e

perciò veniva chiamato “trema-trema”. Il colore verde era ottenuto con l’aggiunzione di “pale” (foglie di ficodindia) nella prima fase di cottura.

(morchia, residuo dell’olio d’oliva) che il saponaro comprava nel frantoio

locale ed in quelli dei paesi limitrofi o reperiva attraverso i “murialori”

(commercianti che l’acquistavano in giro per i paesi). La muria veniva raccolta

e conservata negli “utra” (otri, recipiente in pelle di capra) e poi lavorata

con l’aggiunta di cenere (ottima quella di scorza di mandorle) il cui alto

contenuto di potassio dava origine al processo dell’idrolisi alcalina degli

acidi grassi. Il tutto veniva versato in una “quarara” (recipiente tipico) e

fatto bollire nell’apposita “fornacella” (struttura o fornello in conci di tufo od in pietra lavica). Dopo cinque ore di cottura il sapone

che via via si formava, attraverso dei tubi collegati, si riversava nelle vasche

di raffreddamento da dove veniva rimosso e conservato in recipienti di latta od

in barili, pronto per essere collocato in commercio. Il sapone prodotto a Capaci

veniva usato per lavare la biancheria ed era prevalentemente di tipo molle e

perciò veniva chiamato “trema-trema”. Il colore verde era ottenuto con l’aggiunzione di “pale” (foglie di ficodindia) nella prima fase di cottura.

La figura del saponaro oggi è del tutto scomparsa, ma, come

per tutte le arti ed i mestieri desueti, essa resta a testimoniare il valore e

l’impegno prodigati per lo sviluppo economico e sociale della città, a memoria

delle future generazioni.

Una delle più rappresentative fu senza dubbio quella di “U zu Rusariu Pappatuni” (Rosario Troia) la cui attività, avviata alla fine

dell’800 dal padre Giuseppe ed ereditata negli anni '30, venne molto apprezzata

e diffusa in tutto il palermitano fin verso la fine del 1958.

Andrea Troia, detto “Attareddu” e Antonino Troia, noto come

“Peri Chiummu”, sono due altri tipici rappresentanti di questo mestiere duro ma

affascinante di cui, per circa un ventennio dagli anni 1930 in poi, hanno

contribuito a mantenere alto il prestigio suscitando un notevole interesse anche

oltre i confini territoriali.

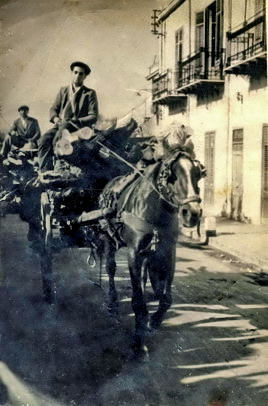

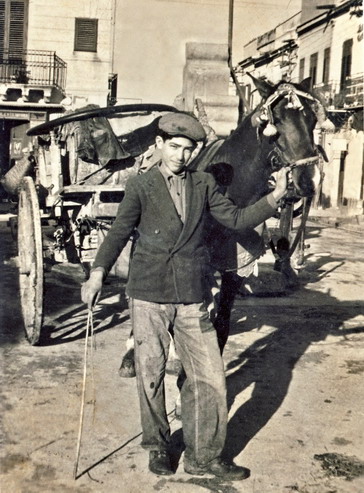

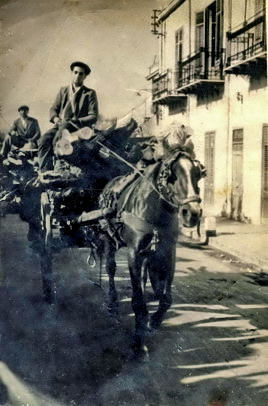

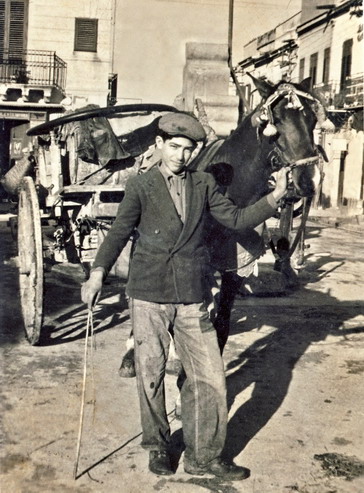

Carrettiere

Il

carrettiere era un trasportatore di merci varie che andavano dai prodotti

stagionali della campagna al materiale da costruzione, al

carbone, al concime.

Generalmente lavorava per conto di terzi (proprietari terrieri, commercianti e

costruttori); raramente in proprio. Godeva, però, della proprietà dei mezzi di

trasporto: carretto e cavallo. La forma di pagamento era quella a viaggio e la

retribuzione veniva pattuita in base al percorso da compiere ed al tipo di

trasporto. Il suo lavoro si svolgeva “stratuna stratuna” (sulle strade) ed i

luoghi di sosta erano i “funnachi”, strutture coperte ove albergare assieme agli

animali e ristorarsi con un “piattu 'i pasta agghiu e ogghiu” (pasta con aglio

ed olio, oggi molto apprezzata dalle buone forchette come “pasta alla

carrettiera”) o mangiare all’asciutto "pani cu cumpanaggiu” (pane con formaggio

e olive).

carbone, al concime.

Generalmente lavorava per conto di terzi (proprietari terrieri, commercianti e

costruttori); raramente in proprio. Godeva, però, della proprietà dei mezzi di

trasporto: carretto e cavallo. La forma di pagamento era quella a viaggio e la

retribuzione veniva pattuita in base al percorso da compiere ed al tipo di

trasporto. Il suo lavoro si svolgeva “stratuna stratuna” (sulle strade) ed i

luoghi di sosta erano i “funnachi”, strutture coperte ove albergare assieme agli

animali e ristorarsi con un “piattu 'i pasta agghiu e ogghiu” (pasta con aglio

ed olio, oggi molto apprezzata dalle buone forchette come “pasta alla

carrettiera”) o mangiare all’asciutto "pani cu cumpanaggiu” (pane con formaggio

e olive).

La

sosta nei fundaci costituiva Il momento più bello della giornata poichè, oltre a

concedere un meritato riposo dalla fatica del duro lavoro, favoriva lo scambio di

esperienze e di informazioni utili ma rappresentava soprattutto l’occasione

propizia per dare libero sfogo alla gioia del canto che spesso sfociava in gare

spontanee e appassionate.

I

temi evocati erano quelli reali, ricchi di contenuti umani e sociali, spesso pervasi da

un fascino e da una sensibilità creativa particolari, che inneggiavano alle

gioie dell’amore e della vita od esprimevano una intensa, struggente malinconia

per il tempo che fugge.

Ragione di incontro erano poi le fiere di bestiame e le feste paesane, religiose

e non, dove essi convenivano insieme alle famiglie con cavallo e carretto

riccamente bardati e dove certo si coglieva sempre il momento opportuno per

intonare anche a più voci le loro caratteristiche stornellate.

E

non era raro ascoltare i loro canti accompagnati dalle note arcaiche e vibranti

del “marranzanu” (scacciapensieri) o dal suono voluttuoso e avvolgente del

“fiscaleddu” (flauto) e dal frenetico tintinnio dei “tambureddi” (tamburelli)

mentre il vibrare basso e profondo del “bummulu” (anfora di terracotta

variamente dipinta che emette un suono quando vi si soffia dentro) scandiva ritmicamente i tempi.

Occorre aggiungere che l’appartenenza alla categoria era avvertita con

molto orgoglio poichè i carrettieri si consideravano profondi

conoscitori della vita per le esperienze acquisite nel corso dei loro viaggi,

come sentita era pure la distinzione tra “cacciari a misteri” (guidare il

cavallo ad arte) e chi “caccia a fumeri” (guidare come un portatore di letame).

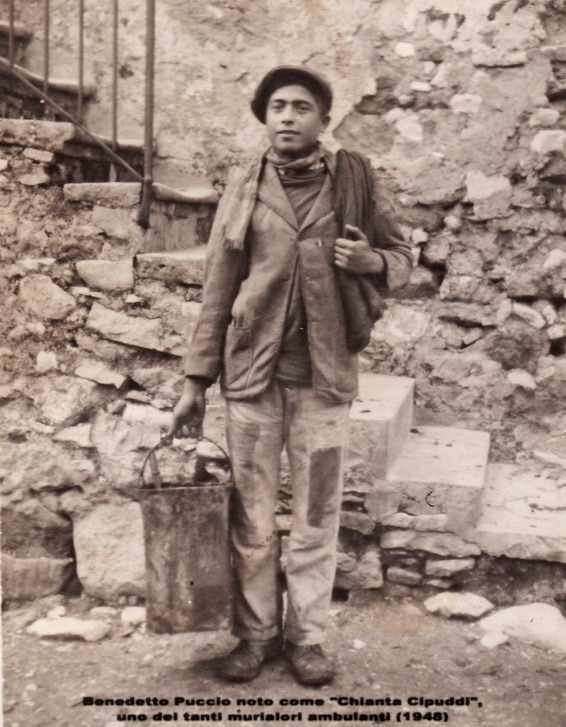

Tra le figure

più note (e sono veramente tante) ricordiamo: "U zu Cicciu Trotta" (Francesco Trotta),

"Pippinu u piccialaru" (Giuseppe Vassallo), "Ciccu puccidduzzu" (Francesco

Rizzo), "U zu paliddu mastrupaulu" (Paolo Rizzo) ed i fratelli

Giuseppe, Giovanni e Antonio Puccio, intesi "Chianta Cipuddi", mentre l'unico fundaco

esistente nel territorio ed ubicato

in

questo Corso Vittorio Emanuele - angolo Piazza Venezia - con un

abbeveratoio

antistante era gestito da Antonio Croce detto "'Ucca ranni".

Di

questo mondo così riccamente articolato non rimane quasi più nulla poiché il

passaggio ad un nuovo mezzo di trasporto, quello motorizzato, è stato naturale e senza

soluzioni di continuità.

Esso comunque è ormai parte della nostra storia recente e, seppure comincia a

presentarsi in maniera frammentaria alla memoria di qualche anziano, ancora oggi

conserva intatti i suoi valori affettivi nelle espressioni più

caratteristiche della nostra musica etnica.

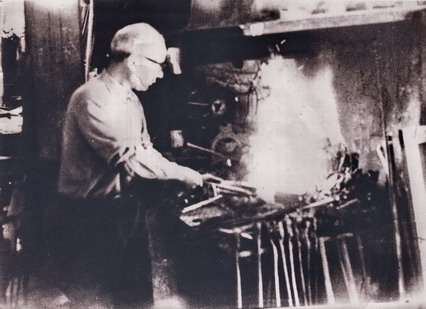

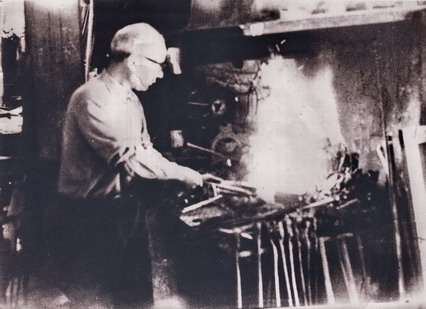

Maniscalco e Carradore

Fortemente correlati a quello

di carrettiere erano due altri mestieri che, per molti aspetti, trovavano piena rappresentatività in

“Mastru Roccu u firraru” (Rocco Enea) e “U zu Paliddu carritteri” (Paolo Sciara).

Fortemente correlati a quello

di carrettiere erano due altri mestieri che, per molti aspetti, trovavano piena rappresentatività in

“Mastru Roccu u firraru” (Rocco Enea) e “U zu Paliddu carritteri” (Paolo Sciara).

Il primo attendeva all’attività di Fabbro nella sua

attrezzatissima officina dalla lunga parete interamente adorna di tenaglie,

lame, pinze e punteruoli vari, ove, oltre a realizzare cancelli, inferriate e

balconate dalle forme molto belle e variegate od a costruire attrezzi per i

contadini, esercitava anche il lavoro di Maniscalco dedito a preparare, davanti

alla scoppiettante fucina, i

ferri da applicare agli zoccoli dei cavalli ed i cerchi delle ruote dei carri,

forgiandoli sull’incudine ancora roventi con abili colpi del suo pesante

martello, a volte alternativamente e ritmicamente scanditi con l'aiuto di un

aiutante.

Il secondo svolgeva il mestiere di Carradore, ovvero, con l’ausilio di

pialle, asce, seghe e scalpelli modellava il legname e con sapiente maestria

riparava i raggi delle grandi ruote del carro o pazientemente ricostruiva e

rendeva funzionali telai, stanghe laterali e freni rudimentali che ne

costituivano i punti deboli.

Mestieri ormai scomparsi con l’avvento di nuove tecnologie ma che hanno

accompagnato a lungo un difficile periodo della nostra economia fino agli anni

’70 caratterizzando tuttavia in modo straordinario la grande vitalità del nostro

artigianato locale.

Cordaio

Anche “u curdaru” (il cordaio) come luogo di lavoro aveva la strada. Per lui, infatti, qualsiasi spazio andava

bene purchè abbastanza esteso e poco frequentato da consentire la stesura dei

filati.: le lunghe vie strette ed ombrose o le solitarie piazzole retrostanti le

chiese. Le operazioni di filatura erano il frutto di una grande maestrìa,

acquisita in anni di esperienza, unita ad una speciale abilità nel coordinare i

movimenti delle mani e dei piedi. L’attività nel suo complesso richiedeva la

collaborazione esperta di più persone che in fasi contemporanee più che

successive eseguivano le operazioni necessarie: la manovra a mano della ruota

per imprimere movimento alle pulegge; il bagno in vasche di pietra in cui

venivano immerse le matasse delle filacce; la lavorazione e la torsura delle

corde stese ad una certa altezza da terra; la stesura per asciugarle.

Ormai da tempo il mestiere del cordaio è caduto in disuso ma il ricordo di

quanti lo hanno esercitato è tuttavia parte integrante della storia di questa

comunità. E certamente Erasmo Vassallo, meglio noto come “’Raziu l’Ummira”, dal

1932 e per quasi un ventennio, ne è stato uno dei suoi più tipici rappresentanti.

Stagnino

Un mestiere che tuttora resiste al tempo è quello dello “stagnataru” o "stagnaru" (stagnino),

un artigiano che per l’esecuzione della sua professione poteva contare su due

luoghi: il laboratorio e le strade. Il lavoro consisteva nella riparazione,

mediante saldature a

stagno, di vari tipi di recipienti metallici: pentole, “quarare”

(pentoloni), “quartare” (contenitori d’acqua in lamiera) ma soprattutto

suppellettili di rame sulle cui parti interne stendeva un fitto strato di

zinco che agiva da isolante contro le sostanze tossiche rilasciate dal rame a

contatto con gli alimenti. Gli arnesi usati dallo stagnino erano: delle grosse

forbici per tagliare le lamiere da utilizzare per i rattoppi; un ferro con

manico termoisolante da immergere nella brace incandescente di un fornello per

fondere lo stagno ed applicarlo nei posti dove era necessario; delle barrette di

una lega di stagno e piombo (per le saldature dolci) e di una lega di zinco,

rame e piombo (per le saldature più forti); dei martelli di varie dimensioni per

sagomare i rattoppi di lamiera.

Il più noto ed il più abile fu senza dubbio "Mastru Vicenzu u stagnataru"

(Vincenzo Fontana) il cui laboratorio, fin verso la fine degli anni '60, era situato

in questa centralissima piazza Calogero Troia.

Bottaio

Il bottaio o “vuttaru” era uno di quei mestieri che venivano considerati

privilegiati e di difficile esecuzione. Il lavoro veniva eseguito a mano e

consisteva nel sistemare delle listelle di legno, di preferenza di castagno o

rovere (per le botti che dovevano contenere vini o liquori pregiati).

Normalmente esse erano più larghe nella parte centrale e più strette alle

estremità e variavano in numero e dimensioni in funzione della capienza della

botte da costruire. Le listelle o toghe, perfettamente piallate, venivano

sistemate una ad una in una forma circolare al cui interno la fiamma di un

fornello sviluppava il vapore indispensabile per rendere il legno più duttile ed

elastico alla lavorazione e facilitare la necessaria curvatura delle doghe, ma

era essenziale anche per liberarle dalle sostanze tossiche del legno (il

tannino), facilmente trasferibili nel vino. Per completare il lavoro occorrevano

inoltre sei cerchi di ferro di diverse dimensioni e due coperchi o “timpagni” di

diametro perfettamente adeguato ai fori finali della botte. Era a questo punto

che l’arte del bottaio si rivelava in tutta la sua magia: nel far aderire le

toghe l’una all’altra e nel tenerle unite con i cerchi metallici fissati

all’esterno con uno speciale attrezzo a forma di scalpello smussato, senza

l’aiuto di collanti. Il prodotto finito era a perfetta tenuta stagna.

Purtroppo la moderna tecnologia ed il ricorso massiccio a contenitori

d’acciaio e di vetroresina hanno fatto scomparire il fascino di un mestiere

così pregevole e privilegiato. Ma come tale la figura del suo esecutore è parte

integrante della nostra esperienza storica pronta a ricordare alle future

generazioni l’alto valore tecnico ed il grande prestigio delle nostre più belle

tradizioni artigiane.

In quest'arte eccelsero i fratelli Cappello, Antonio e Antonino (inteso "Nenè"), che

degnamente hanno saputo dar

lustro all'attività ereditata dal padre Calogero.

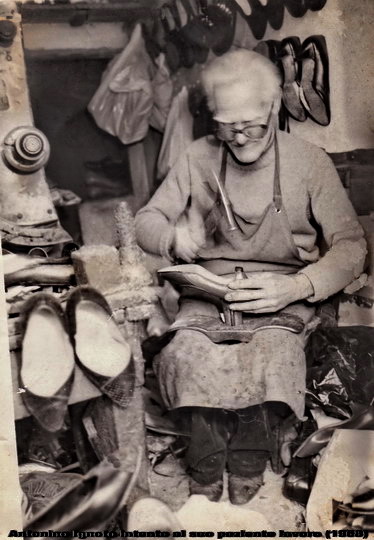

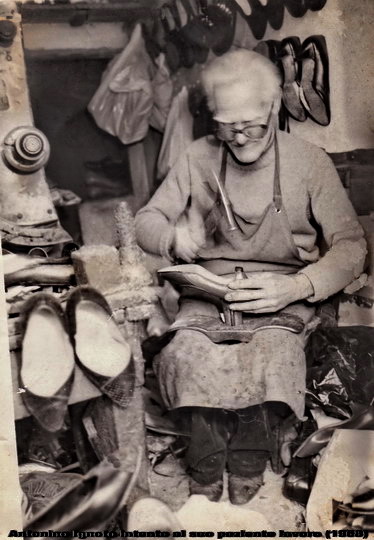

Calzolaio

Il mestiere più modesto era forse quello “du scarparu”

(del calzolaio) ma sorprendono ancora oggi la solerzia, la pazienza, la passione con

le quali l’umile artigiano attendeva al suo diuturno lavoro. Questo consisteva

nel costruire scarpe su misura, aggiustare, risuolare, mettere i sopratacchi e

ricucire le parti che andavano deteriorandosi o magari rinforzare le suole con

l'aggiunta di "tacce" (chiodi a testa particolarmente ampia e arrotondata) e "puntette" (sorta di ferri a forma ricurva

collocati sulle punte e sui tacchi) per

resistere meglio all'usura. La materia prima era costituita

dalle pelli che potevano essere più o meno pregiate e le scarpe più o meno

rifinite, accurate, solide e robuste secondo l’uso cui erano destinate. Gli

attrezzi, ovvero gli strumenti indispensabili del suo lavoro, erano: i "fuimmi"

in ferro (forme,

modelli riproducenti la forma del piede), di

varie dimensioni, nei quali venivano inserite le scarpe

da trattare; “u trincettu” (coltello caratteristico e affilatissimo); il

martello (anch’esso dalla forma particolare); tenaglia, lesina, spago, aghi,

cera, pece, vetro per levigare le suole e tutta una serie di piccoli chiodi “a siminziedda” detti "zzippulicchi". Il tutto

predisposto su un basso tavolo da lavoro,

ovvero “u bancareddu”. La

manifattura delle scarpe da lavoro, in particolare, si ispirava al principio

della robustezza e della solidità per cui l’attività del calzolaio si è

dimostrata sempre molto preziosa per le esigue finanze delle famiglie contadine.

Il mestiere più modesto era forse quello “du scarparu”

(del calzolaio) ma sorprendono ancora oggi la solerzia, la pazienza, la passione con

le quali l’umile artigiano attendeva al suo diuturno lavoro. Questo consisteva

nel costruire scarpe su misura, aggiustare, risuolare, mettere i sopratacchi e

ricucire le parti che andavano deteriorandosi o magari rinforzare le suole con

l'aggiunta di "tacce" (chiodi a testa particolarmente ampia e arrotondata) e "puntette" (sorta di ferri a forma ricurva

collocati sulle punte e sui tacchi) per

resistere meglio all'usura. La materia prima era costituita

dalle pelli che potevano essere più o meno pregiate e le scarpe più o meno

rifinite, accurate, solide e robuste secondo l’uso cui erano destinate. Gli

attrezzi, ovvero gli strumenti indispensabili del suo lavoro, erano: i "fuimmi"

in ferro (forme,

modelli riproducenti la forma del piede), di

varie dimensioni, nei quali venivano inserite le scarpe

da trattare; “u trincettu” (coltello caratteristico e affilatissimo); il

martello (anch’esso dalla forma particolare); tenaglia, lesina, spago, aghi,

cera, pece, vetro per levigare le suole e tutta una serie di piccoli chiodi “a siminziedda” detti "zzippulicchi". Il tutto

predisposto su un basso tavolo da lavoro,

ovvero “u bancareddu”. La

manifattura delle scarpe da lavoro, in particolare, si ispirava al principio

della robustezza e della solidità per cui l’attività del calzolaio si è

dimostrata sempre molto preziosa per le esigue finanze delle famiglie contadine.

Uno

dei più tipici esempi locali di questo mestiere è rappresentato senza dubbio da

“Mastru Vartulu u scarparu” (Bartolomeo

Giambona), una figura che rimane legata

alla memoria di quanti lo hanno apprezzato per la sua capacità creativa e l’attacamento

al lavoro davanti al suo “bancareddu” ordinatamente ripartito e, nelle

luminose giornate estive, collocato all’aperto, a fianco della porta di casa, sul

marciapiede di una delle più lunghe e antiche vie del centro storico, “A Vanedda

Longa” o Via Francesco Crispi. Ma sono tanti e tanti altri gli esperti di questa

attività

che, per l'umiltà del loro lavoro e la straordinaria maestria d'esecuzione,

affollano i nostri ricordi e perciò con grande rispetto citiamo almeno Francesco

Paolo Abate, noto come "Mastru Paulu u scarparu", e Antonio Puccio, inteso "Mastru

Nenè u scarparicchiu", nonchè "Mastru Ninuzzu" (Antonino Lo Bello) e

Antonino Ignoto, inteso "u mutu", tenendo presente che, accanto a questi artigiani

locali, altri ancora provenienti dai paesi vicini, per necessità o per passione,

esercitavano l'umile mestiere in forma ambulante.

Il segno dei tempi

Poveri mestieri che, per diversi decenni ed, in generale, fino all'immediato

dopoguerra, configurarono una condizione economica molto drammatica che tuttavia

venne affrontata con lo spirito di laboriosità e di intraprendenza di sempre;

doti di caparbietà che valsero al capacioto la nomea di "testa dura"

e che segnarono per sempre il suo destino di cittadino del mondo pronto ad

adeguarsi alle veloci trasformazioni dei tempi.

(morchia, residuo dell’olio d’oliva) che il saponaro comprava nel frantoio

locale ed in quelli dei paesi limitrofi o reperiva attraverso i “murialori”

(commercianti che l’acquistavano in giro per i paesi). La muria veniva raccolta

e conservata negli “utra” (otri, recipiente in pelle di capra) e poi lavorata

con l’aggiunta di cenere (ottima quella di scorza di mandorle) il cui alto

contenuto di potassio dava origine al processo dell’idrolisi alcalina degli

acidi grassi. Il tutto veniva versato in una “quarara” (recipiente tipico) e

fatto bollire nell’apposita “fornacella” (struttura o fornello in conci di tufo od in pietra lavica). Dopo cinque ore di cottura il sapone

che via via si formava, attraverso dei tubi collegati, si riversava nelle vasche

di raffreddamento da dove veniva rimosso e conservato in recipienti di latta od

in barili, pronto per essere collocato in commercio. Il sapone prodotto a Capaci

veniva usato per lavare la biancheria ed era prevalentemente di tipo molle e

perciò veniva chiamato “trema-trema”. Il colore verde era ottenuto con l’aggiunzione di “pale” (foglie di ficodindia) nella prima fase di cottura.

(morchia, residuo dell’olio d’oliva) che il saponaro comprava nel frantoio

locale ed in quelli dei paesi limitrofi o reperiva attraverso i “murialori”

(commercianti che l’acquistavano in giro per i paesi). La muria veniva raccolta

e conservata negli “utra” (otri, recipiente in pelle di capra) e poi lavorata

con l’aggiunta di cenere (ottima quella di scorza di mandorle) il cui alto

contenuto di potassio dava origine al processo dell’idrolisi alcalina degli

acidi grassi. Il tutto veniva versato in una “quarara” (recipiente tipico) e

fatto bollire nell’apposita “fornacella” (struttura o fornello in conci di tufo od in pietra lavica). Dopo cinque ore di cottura il sapone

che via via si formava, attraverso dei tubi collegati, si riversava nelle vasche

di raffreddamento da dove veniva rimosso e conservato in recipienti di latta od

in barili, pronto per essere collocato in commercio. Il sapone prodotto a Capaci

veniva usato per lavare la biancheria ed era prevalentemente di tipo molle e

perciò veniva chiamato “trema-trema”. Il colore verde era ottenuto con l’aggiunzione di “pale” (foglie di ficodindia) nella prima fase di cottura.