politica

aristocratica dirigente di comprendere i segni dei nuovi tempi e per l'ostinata

difesa di privilegi non più perseguibili.

politica

aristocratica dirigente di comprendere i segni dei nuovi tempi e per l'ostinata

difesa di privilegi non più perseguibili. Tra leggenda e storia

La Contea

Alla morte di Vincenzo Beccadelli Bologna (1615), il patrimonio feudale venne ereditato dal primogenito Francesco. Ma, essendo questi privo di prole ed esaurendosi con lui la linea di discendenza maschile dei Bologna, la madre dispose che, in assenza di eredi da parte del figlio superstite Francesco (questi ne diede atto con testamento del I° luglio 1634), l'eredità passasse in mano alla sorella Giulia, la quale, però, date le gravi difficoltà economiche in cui versava la famiglia, il 15 giugno 1617, su disposizione della Regia Curia, fu costretta a porre in vendita le baronie di Capaci assieme al Marchesato di Marineo. Fu così che con atto del 20 ottobre 1618 Vincenzo Pilo e Calvello, marchese di Brocato, avendo contratto matrimonio nel 1606 con la stessa Giulia Bologna, per diritto di prelazione, subentrò nel possesso del feudo e del titolo di marchese di Marineo.

L'incrociarsi delle vicende delle due famiglie, Bologna-Pilo, aprì una pagina nuova nella storia del territorio: quella dello sviluppo economico decentrato che impresse un crescente impulso alle coltivazioni agricole con l'adozione di monocolture intensive razionalizzate (limoneti, aranceti e uliveti, ai quali, più tardi, si aggiunsero mandorleti e carrubeti).

In data 31 luglio 1619 Vincenzo Pilo veniva investito della Baronìa di Capaci e del Marchesato di Marineo con atto rogato "apud urbem felicem Panormi" mentre qualche anno più tardi, il 22 ottobre 1625, Capaci veniva elevata al rango di Contea. A quasi un anno di distanza, infine, il 16 ottobre 1626, il barone acquisiva il titolo di Conte di Capaci (il primo).

Il nuovo signore discendeva dal nobile lignaggio dei conti di Barcellona, nella Spagna, le cui origini vengono fatte risalire intorno all'anno 1100 e di cui fu capostipite Goffredo II o Zenofre Pelos o Pilo, quarto gran conte di Barcellona.

Della famiglia Pilo, che per motivi finanziari e commerciali aveva trasferito la propria residenza da Genova a Palermo fin dal 1560, dividendosi in due rami e stabilendo l'uno la sede a Palermo, l'altro in Sardegna, il più lungimirante fu senza dubbio Girolamo, succeduto al fratello germano Lorenzo II, rimasto senza prole. Egli, oltre ad ereditare nel 1633 le Signorie di Capaci e di Marineo, fu Principe di Roccapalumba, Vicario Generale per l'Estirpazione dei banditi, Capitano Giustiziere di Palermo e Ministro Superiore della Nobile Compagnia di Carità, per privilegio del re Filippo V, e seppe mantenere per ben 55 anni il possesso di tutte le Signorie, compreso il feudo di Torretta acquisito nel corso di quegli anni.

Il 20 novembre 1720, circa un anno dopo la sua morte, gli successe il figlio Ignazio il quale si trovò a dover far fronte a gravi difficoltà economiche e finanziarie per cui fu costretto ad alienarsi di gran parte del patrimonio di famiglia, in particolare dei feudi Falconeri, Raffo Rosso, Susinna e parte di Racalzarcati, venduti ai Traina (già proprietari del feudo di Torretta, acquistato precedentemente), e transitati successivamente ai Tomasi di Lampedusa, mentre il feudo della Ciachea veniva ceduto ai La Grua, principi di Carini.

Il successore di Ignazio, Girolamo Pilo e Riccio, fu l'ultimo della famiglia Pilo ad essere investito dei titoli di Conte di Capaci, marchese di Marineo e barone della Salina di Chiusagrande, come risulta dall'elenco ufficiale definitivo delle famiglie nobili e titolate siciliane. Ad un suo discendente, Girolamo Pilo e Denti, nato a Palermo il 24 luglio 1846, si devono l'istituzione della ben nota cartella del censo, un tributo annuo che i capacioti continuarono a pagare anche dopo l'ultimo conflitto mondiale, e l'imposta per il riscatto del canone enfiteutico, un balzello di memoria feudale che venne a gravare sulle vendite dei fondi rustici fino agli anni '60.

Con l'avvento della Contea si chiudeva il lungo e travagliato ciclo storico relativo alla fondazione della città e si creavano di fatto i presupposti per un suo sviluppo autonomo proprio mentre i primi fermenti liberali cominciavano a scuotere le corti d'Europa.

In quel tempo la struttura cittadina si presentava ancorata al vecchio sistema politico all'interno delle antiche mura cinquecentesche, edificate da Gilberto e Francesco Beccadelli, con al centro il Castello, attorno al quale è sorto il nucleo abitativo che la storia ci ha tramandato con la denominazione di "La Terravecchia". Risalgono, tuttavia, a questo periodo alcuni cambiamenti significativi dell´ordinamento cittadino tra cui la 'Riforma e valorizzazione dell´Universitas Civica' (la Giunta Comunale dei nostri giorni), fondata nel 1586, e la 'Rifondazione dell´Arcipretura'.

La prima innovazione si è resa necessaria soprattutto per motivi di convenienza della Famiglia Pilo la quale, in seguito al suo trasferimento definitivo a Palermo, ha dovuto delegare l'amministrazione del governo locale ai notabili del paese. L'Universitas Civica era composta dal Governatore, dal Capitano, dal Notaio della Curia e da 4 Giurati o delegati del popolo. Di alcuni di loro conserviamo memoria, sia perché i loro nomi ricorrono spesso nei documenti dell'Archivio Storico della Matrice ma anche perché sono riportati sulla lapide collocata sul muro di fondo di una casa sopra la Fontana Grande. (vedi capitolo La fontana con lapide).

La seconda riforma venne approvata il 22 ottobre 1697 e concerne il ripristino da parte del Conte Girolamo del titolo di Arciprete di cui poté nuovamente fregiarsi il sacerdote che avesse prestato o prestasse servizio presso la Chiesa Madre nella qualità di parroco-beneficiale, continuando peraltro a mantenerne le funzioni. La carica era stata istituita nel 1573 e la sua concessione osservata fino al 1624 quando era venuta meno per il mancato sostegno economico da parte dei Signori di Capaci. La sua rifondazione ha dato nuovo vigore al sistema di rifinanziamento dell'Ufficio dell'Arcipretura. Secondo numerosi atti d'archivio il primo parroco ad usufruire della qualifica di Arciprete di Capaci è stato Padre Salvatore Maurici.

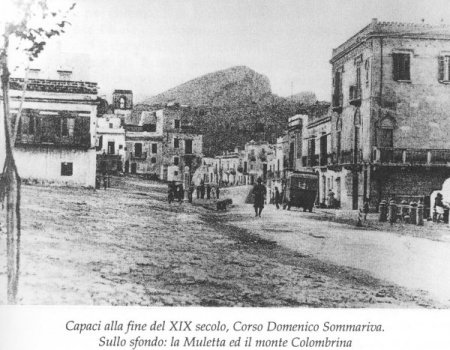

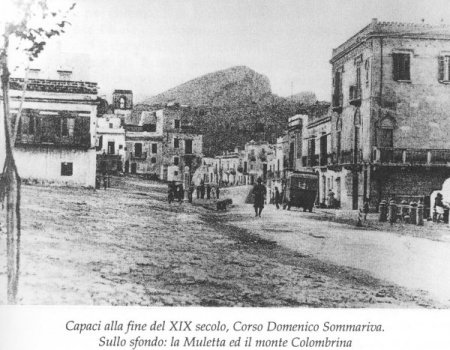

Sul finire del '600 e i primi anni del '700, il paese conobbe un periodo di notevoli cambiamenti sia in campo urbanistico che in quello sociale, culturale, economico e religioso. Ciò fu dovuto anche al venir meno del pericolo di incursioni da parte di pirati saraceni per cui la popolazione poté espandersi al di fuori delle antiche mura e fondare ben presto un nuovo nucleo abitativo che venne denominato "il Borgo". In esso vennero a collocarsi le botteghe artigiane, le fabbriche per la lavorazione del sapone, della manna, delle mandorle e della canna da zucchero ed i residenti divennero per lo più commercianti e artigiani; e questi, proprio per le mutate condizioni socio-economiche, cominciarono a prendere coscienza delle proprie forze ed a ricoprire sempre più spesso le cariche istituzionali.

Il

passaggio dalla Baronia

alla Contea diede soprattutto, come sopra ricordato, un notevole impulso all'agricoltura ma segnò anche l'inizio di un

lento declino del potere feudale per l'incapacità della classe

politica

aristocratica dirigente di comprendere i segni dei nuovi tempi e per l'ostinata

difesa di privilegi non più perseguibili.

politica

aristocratica dirigente di comprendere i segni dei nuovi tempi e per l'ostinata

difesa di privilegi non più perseguibili.

La rivolta popolare scoppiata a Palermo nel settembre del 1773, che si inseriva nella lotta per le riforme costituzionali, contribuì all'abolizione del feudalesimo con la cessazione dell'obbligo della non alienabilità dei feudi i quali venivano sempre tramandati da padre in figlio, ed anzi accresciuti per ragioni dotali o spartizioni ereditarie, e con l'abolizione poco più tardi (1819) del 'maggiorasco', il privilegio ereditario del figlio primogenito, l'ultimo puntello che aveva favorito il mantenimento dei vacillanti patrimoni nobiliari.

In questo clima di profonda inquietudine, di esasperazioni e di sospetti nessun dialogo era più possibile tra la classe al potere (nobiltà), incapace per sua natura di avviare una politica di profonde e coraggiose innovazioni, e il nuovo ordine emergente (borghesìa), che aspirava ad una radicale riforma e trasformazione della società in posizione politica dominante; insofferenze che ogni giorno nel Capoluogo alimentavano odi e disordini coinvolgendo aree sempre più vaste. E' appunto in quest'ottica che vanno inquadrate le agitazioni che, iniziate a Palermo il 14 luglio 1820, si sono estese, nella giornata del 20, anche a Capaci fino ad infiammare gli animi dei suoi cittadini ed a spingere un gruppo di esagitati, provenienti da fuori, ad assaltare il Castello e a darlo alle fiamme costringendo la famiglia del Conte Pilo ad abbandonarlo precipitosamente ed a rifugiarsi quella stessa notte nella propria palazzina di Isola delle Femmine fatta costruire qualche anno prima. Si sa che questo episodio lasciò molto scosso il Conte il quale riteneva di avere amministrato senza eccessi e di meritare piuttosto stima e fiducia. Se da un lato ciò poteva sembrare vero, nel contesto dell'avvilente situazione di allora, dall'altro occorre tener presente che i tempi erano mutati e che la gente cominciava a prendere coscienza della propria condizione e dei propri bisogni, a scrollarsi di dosso l'assuefazione al giogo feudale con i suoi lunghi secoli di miseria, ingiustizie e vessazioni ed a cominciare a rendersi finalmente partecipe di una nuova realtà fondata sugli inalienabili diritti di libertà, uguaglianza e fraternità, diffusi dalla rivoluzione francese del 1789, che fanno parte del codice genetico di ogni uomo e che costituiscono il patrimonio fondamentale sul quale si costruiscono e si evolvono le civiltà dei popoli nel rispetto delle dignità individuali.

Anche Casa Pilo, perciò, non si sottrasse a questo generale destino di dissolvimento e, di pari passo alla caduta dei feudi, iniziava la frantumazione e la vendita delle sue estese proprietà immobiliari che andavano a profitto dei nascenti Comuni e di una nuova classe dirigente, pronta a succederle.